中美两国将在瑞士举行高层贸易会谈,这是自特朗普政府对中国加征关税以来的首次对话。双方都面临经济压力,高关税已对制造业和服务业造成冲击,并影响消费者和企业。会谈时机选择旨在缓解紧张局势,同时避免一方显得让步。专家认为,此次会谈可能仅是初步接触,达成协议仍需时间。长期来看,结构性矛盾如技术脱钩与市场准入问题难以解决。此外,全球多边力量正在削弱美国单边主义影响力,中美博弈不仅是经济议题,更是全球秩序重构的一部分。

— 本文由AI智能分析生成摘要,仅供参考。

美中贸易战可能正在缓和,全球两大经济体将在瑞士开始对话。

双方高层贸易官员将于周六会面,这是自美国总统唐纳德·特朗普今年1月对中国加征关税以来的首次高层会晤。

北京方面立即反击,两国相互加征关税,随后陷入紧张对峙。美国对中国进口商品加征的新关税税率高达145%,部分美国对华出口商品则面临125%的关税。

数周来,双方措辞严厉、有时火药味十足,都试图将对方描绘成更急于妥协的一方。

然而本周末,双方将在谈判桌前相对而坐。

为何选择此时?

保全面子

尽管经历了多轮针锋相对的关税战,双方都释放出了希望打破僵局的信号。只是目前尚不清楚哪一方会先让步。

“双方都不想显得在退缩,”新加坡东南亚研究所(ISEAS-Yusof Ishak Institute)高级访问研究员、前美国贸易谈判代表斯蒂芬·奥尔森(Stephen Olson)表示。

“当前之所以举行会谈,是因为两国都认为,他们可以在不显得向对方屈服的情况下推进谈判。”

不过,中国外交部发言人林剑周三强调,”此次会谈是应美方要求举行的”。

中国商务部则将此描述为对美方的照顾,称这是回应”美国企业和消费者的呼吁”。

然而,特朗普政府声称,是中国官员”非常想达成协议”,因为”他们的经济正在崩溃”。

“他们说我们发起的?我认为他们应该回去查阅一下自己的档案,”特朗普周三在白宫表示。

但随着会谈临近,总统的语气变得更为外交:”我们都可以玩游戏。谁先打了电话,谁没打——这无关紧要,”他周四对记者表示,”重要的是在那个房间里发生了什么。”

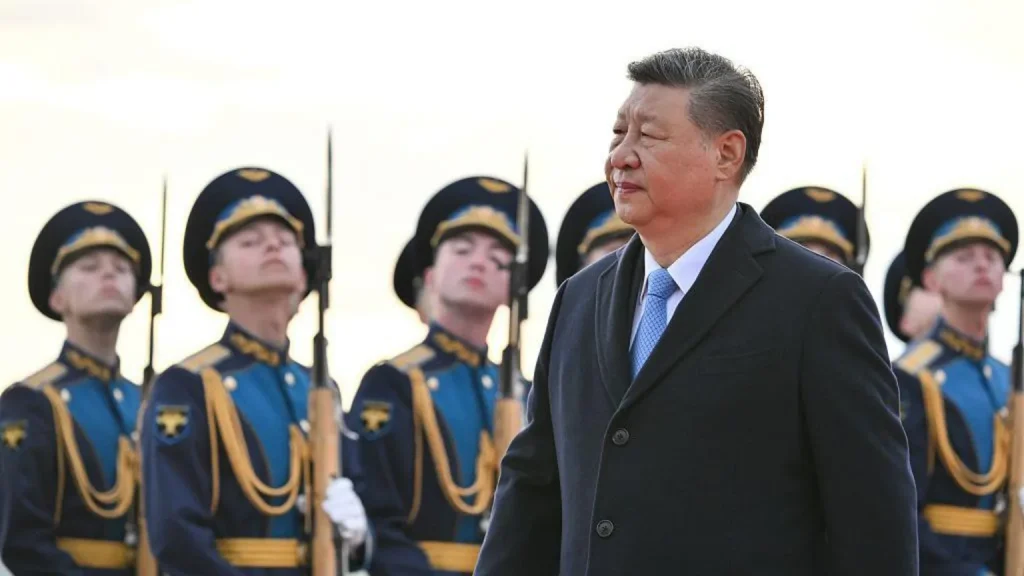

时机选择对北京也很关键,因为这正值习近平访问莫斯科期间。周五,他作为主宾出席了莫斯科胜利日阅兵式,纪念二战战胜纳粹德国80周年。

习近平与来自全球南方的多国领导人并肩而立——这向特朗普政府发出提醒:中国不仅在贸易上有其他选择,还正以另一种全球领导者的姿态出现。

这使得北京即便走向谈判桌,也能展现自身实力。

压力来了

特朗普坚称关税将使美国更强大,而北京方面誓言要“战斗到底”——但事实是,这些关税正在损害两国。

根据政府数据,中国工厂产出已受到冲击。4月制造业活动降至2023年12月以来的最低水平。本周新闻机构财新的一项调查显示,服务业活动已跌至七个月低点。

BBC发现,中国出口商因高额关税而陷入困境,仓库中库存积压,尽管他们表现出不屈态度,并寻求美国以外的市场。

“我认为(中国)意识到达成协议比不达成协议更好,”新加坡国立大学东亚研究所教授伯特·霍夫曼表示。

“因此他们采取了务实态度,表示‘好吧,我们需要让这些谈判继续下去’。”

随着中国重要的五一假期结束,北京官员认为现在是谈判的合适时机。

另一方面,关税引发的不确定性导致美国经济三年来首次出现萎缩。

长期依赖中国制造商品的行业尤其担忧。洛杉矶一家玩具公司的老板告诉BBC,他们正“目睹供应链的彻底崩溃”。

特朗普本人已承认,美国消费者将感受到刺痛。

本月在内阁会议上,他表示,美国儿童可能“有两个玩偶而非30个玩偶”,“而且这两个玩偶的价格可能比平时贵几美元”。

由于对通胀和可能出现的经济衰退的担忧,特朗普的支持率也出现下滑,超过60%的美国人表示他过于关注关税。

“两国都感到有压力需要向日益紧张的市场、企业和国内选民提供一些安抚,”奥尔森表示。

“在日内瓦举行几天会议将达到这一目的。”

接下来会发生什么?

尽管会谈受到乐观情绪的看待,但达成协议可能需要一段时间才能实现。

霍夫曼表示,会谈主要将围绕“初步接触”展开,并补充说,这可能表现为“交换立场”,如果进展顺利,还将“为未来会谈设定议程”。

总体而言,谈判预计需要数月时间,与特朗普首个任期内的情况类似。

在近两年的针锋相对关税之后,美中两国于2020年初签署了“第一阶段”协议,暂停或降低了部分关税。即便如此,该协议并未涵盖更棘手的问题,例如中国政府对关键行业的补贴,或取消剩余关税的时间表。

事实上,其中许多关税在拜登整个任期内保持不变,而特朗普最新加征的关税则是在原有基础上进一步增加。

奥尔森表示,此次可能达成的是“加强版第一阶段协议”:即该协议将超越此前的协议,并试图解决多个热点问题。这些问题包括华盛顿希望中国更严厉打击的非法芬太尼贸易,以及北京与莫斯科的关系等。

但专家警告称,所有这些都还很遥远。

“困扰美中贸易关系的系统性摩擦短期内无法解决,”奥尔森补充道。

“日内瓦会谈只会发表关于‘坦诚对话’和‘保持对话意愿’的不痛不痒的声明。”

本文编译于BBC,由Koh Ewe and Laura Bicker提供。

特别声明:本文为学术研究和合理使用为目的的编译,原文版权归属于原作者,侵权删除请联系[email protected]

龙旗解析

一、经济压力:高关税的不可持续性

©2025龙旗领地版权所有。未经许可,请勿转载使用。

1.双向经济冲击的临界点

当前中美对彼此商品征收的145%关税已远超贸易承载极限。据IMF预测,此税率若持续至2025年底,将导致全球贸易量下降1.5%,两国经济已显现结构性损伤:

美国:2025年第一季度GDP首次萎缩3.2%,通胀率突破5.8%,通用汽车等企业撤回年度业绩预期,UPS等巨头裁员万人。

中国:制造业PMI创16个月新低,房地产危机叠加青年失业率攀升亟待对冲。

双方均面临“关税悬崖效应”:首批受145%关税冲击的货物即将抵港,企业面临“断供或涨价”的致命抉择。

2.美国消费者与企业的反噬

亚马逊平台商品价格涨幅达30%,美国社交媒体对关税政策的负面情绪占比飙升至48.7%。共和党票仓的铁锈地带(如汽车、农业州)因供应链断裂陷入衰退,迫使特朗普通过关税收入补贴农民,但2025年对华大豆出口仍暴跌23%。

二、战略博弈:面子与里子的平衡术

1.谈判地点的政治隐喻

瑞士作为中立国选址,规避了“主场让步”的心理劣势。相较于2018年谈判在北京-华盛顿轴心往复,此次第三方场域暗示双方均需保留政治颜面。这种安排巧妙回应了特朗普“中国主动求谈”的舆论造势与中方“应美方请求”的外交声明之争。

2.人员配置的攻防密码

美方:财长贝森特主导取代传统鹰派贸易代表,反映特朗普团队内部权力重构。贝森特作为华裔华尔街背景的务实派,更倾向通过“关税动态调整”换取资本市场稳定。

中方:何立峰接棒刘鹤,标志对美策略从“技术官僚谈判”转向“政治忠诚优先”。何与习近平的长期政治纽带确保谈判底线不容突破。

三、国内政治:选举周期与治理危机

1.特朗普的连任方程式

2024年大选临近,特朗普需在“强硬人设”与“经济成绩单”间取得平衡:

关税政策已导致关键摇摆州(如密歇根、威斯康星)制造业岗位流失3.7%。

通过暂缓盟友关税(如对墨西哥汽车关税)转移矛盾,但无法掩盖核心选民利益受损。

对话重启实质是其竞选策略的“风险对冲”——既向选民展示“掌控力”,又避免经济硬着陆冲击选情。

2.中方的制度韧性考验

面对房地产危机与青年就业压力,中国通过“一带一路产能转移”(对欧盟出口占比升至27%)与“RCEP区域整合”(对东盟汽车零部件出口激增65%)缓解对美依赖。但外部环境恶化仍倒逼决策层以对话争取战略缓冲期。

四、国际环境:盟友体系的重构压力

1.多边反制联盟的形成

东盟-中日韩联合声明间接批评美国保护主义,13国一致捍卫多边贸易体系。

中欧立法机构解冻与澳大利亚对美关税政策的公开抵制,削弱美国传统盟友向心力。

这种“去美元化阵营”的壮大,迫使美方担忧中国主导的替代性秩序加速成型。

2.全球治理的议程争夺

双方在气候变化、粮食危机等议题的合作必要性上升。中国借“全球南方”扩容(金砖GDP达32万亿美元)掌握更多规则制定权,而美国若持续单边主义,可能丧失在全球经济治理中的传统主导地位。

五、未来谈判的潜在走向

1.短期目标:或达成“关税暂停协议”,将税率回调至60%左右,为关键产业争取喘息空间。

2.中期障碍:美方坚持的技术脱钩(如芯片出口管制)与中方要求的市场准入(如美放宽高科技投资限制)仍是结构性矛盾。

3.长期博弈:双方都在为“后美元时代”布局——中国加速数字人民币跨境结算,美国则通过《芯片与科学法案》重构供应链。

结语:对话背后的秩序重构

此次会谈绝非简单的关税调整,而是新旧秩序交替的缩影。当美国试图用“145%关税”维系单极霸权时,中国正通过“体系化反制”(如稀土管制2.0、RCEP整合)重塑全球权力结构。正如新加坡学者庄嘉颖所言,这实质是“胆小鬼博弈”的现代版——谁先转向不意味认输,而是基于成本收益计算的理性选择。

历史或将验证:当关税武器化达到临界点,其反噬效应终将超越政治象征意义。中美此番对话,恰是全球化韧性对民粹主义的一次压力测试。

评论列表 (0条):

加载更多评论 Loading...